Gewalt in der Pflege

Gewalt in der Pflege ist ein gesamtgesellschaftlich relevantes Problem und kommt nicht nur ausnahmsweise vor. Sie kann pflegebedürftige Menschen sowie alle an der Versorgung beteiligten Personen betreffen. Es gibt verschiedene Formen von Gewalt in der Pflege. Jede Form kann die Gesundheit und Lebensqualität stark beeinträchtigen. Ältere pflegebedürftige Menschen sind aufgrund ihrer Situation besonders verletzlich – und daher auch besonders gefährdet, Gewalt ausgesetzt zu sein. Gewaltprävention und der richtige Umgang mit Gewaltereignissen sind daher hochbedeutsam. Besondere Verantwortung hierbei tragen in der Pflege und im Gesundheitswesen tätige Personen und Institutionen.

Gewalt in der Pflege wird mitunter erst bei genauem Hinschauen deutlich. Denn sie findet oftmals im Verborgenen statt. Daher ist es wichtig, das Bewusstsein und die Wahrnehmung dafür zu stärken.

Tipps zur Gewaltprävention & Hilfetelefone

Suchen Sie nach Tipps, um Gewalt gegen ältere pflegebedürftigen Menschen vorzubeugen? Diese finden Sie in unserem Bereich Angebote unter Tipps. Beratung und Unterstützung bei akuten Krisen und bei Gewalt in der Pflege bieten spezialisierte Krisentelefone.

Weitere Inhalte zum Thema Gewalt in der Pflege

Häufigkeit | Gewaltprävention | Gewaltprävention und Demenz | Freiheitsentziehende Maßnahmen | Schutz bei Gewaltvorfällen | Vernachlässigung | Sexualisierte Gewalt | Gewaltschutzkonzept

InhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnis minimieren

Einleitung

Wissen

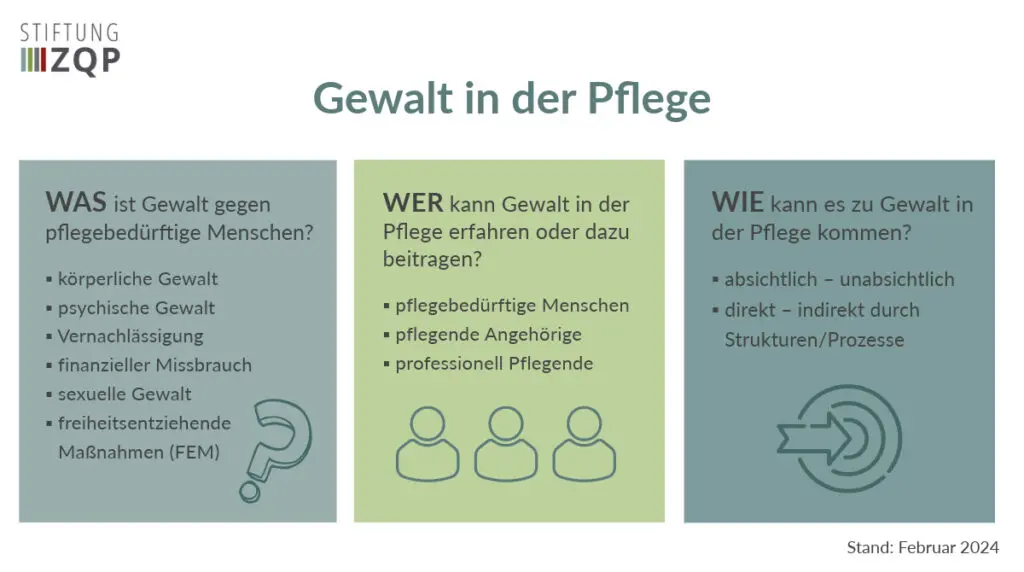

Was ist Gewalt in der Pflege?

Gewalt in der Pflege ist ein komplexes Phänomen und hat viele Gesichter. Sie fängt nicht erst beim Schlagen an, sondern kann auch mit Worten, Gesten oder in anderer Weise geschehen.

Vielfach findet sie im Verborgenen statt. Nicht immer ist Gewalt böswillig, sondern kann auch versehentlich und unbewusst ausgeübt werden. Außerdem ist es unterschiedlich, was als Gewalt empfunden und wie Anzeichen eingeschätzt werden. Dies hängt von der individuellen Wahrnehmung und Bewertung sowie gesellschaftlichen Normen, kulturellen und sozialen Einflüssen ab.

Daher kann es sein, dass Gewalt als solche nicht erkannt, bemerkt oder ernst genommen wird.

Von Gewalt in der Pflege können alle an der Versorgung beteiligten Personen betroffen sein – oder dazu beitragen. Zum Beispiel: pflegebedürftige Menschen, professionell Pflegende, Angehörige und weitere Personen im Umfeld pflegebedürftiger Menschen. Dabei sind alle Konstellationen möglich.

Aber die Gewalt muss nicht immer unmittelbar von einer Person gegen eine andere gerichtet sein. Sie kann sowohl auf eine bestimmte Situation bezogen als auch situationsübergreifend auftreten. Ursachen oder Auslöser für Gewalt in der Pflege können verschiedene individuelle, zwischenmenschliche, strukturelle, prozessuale oder kulturelle Faktoren sein.

Gewalt gegen pflegebedürftige Menschen

Gewalt gegen pflegebedürftige Menschen wiegt besonders schwer. Sie sind auf die Hilfe anderer angewiesen, können sich bei Problemen schlecht wehren und teilweise nicht einmal äußern. Außerdem sprechen sie eventuell aus Angst oder Scham nicht über Vorfälle.

Gewalthandlungen gegen pflegebedürftige Menschen sind nicht immer strafrechtlich relevant. Jedoch kommen auch Gewaltstraftaten vor – teilweise auch schwere.

Eine einheitliche Definition von Gewalt gegen ältere pflegebedürftige Menschen gibt es nicht. Dieses Phänomen wird vielfach als Teilaspekt von Gewalt gegen ältere Menschen betrachtet. Diese definiert die Weltgesundheitsorganisation (WHO) so: „Unter Gewalt gegen ältere Menschen versteht man eine einmalige oder wiederholte Handlung oder das Unterlassen einer angemessenen Reaktion im Rahmen einer Vertrauensbeziehung, wodurch einer älteren Person Schaden oder Leid zugefügt wird.“

Unterschiedliche Erscheinungsformen davon sind auch im Rahmen der Versorgung älterer pflegebedürftiger und demenziell erkrankter Menschen zu beobachten. Es wird vor allem zwischen körperlichen und psychischen Formen der Gewalt unterschieden. Dies schließt den Eingriff in die Selbstbestimmung sowie Bevormundung bis hin zu Zwang ein. Auch freiheitsentziehende Maßnahmen, Vernachlässigung, finanzieller oder sexueller Missbrauch werden dazugezählt. Diese können auch gleichzeitig oder miteinander verbunden auftreten, sowohl in der familialen als auch der professionellen Pflege.

In Pflegeeinrichtungen ist zudem aggressives Verhalten zwischen Bewohnerinnen und Bewohnern nicht selten. In der Wissenschaft spricht man dann von Resident-to-Resident-Aggression (RRA).

Beispiele für Formen von Gewalt gegen pflegebedürftige Menschen

Welche Folgen kann Gewalt in der Pflege haben?

Gewalt kann weitreichende körperliche und psychische Folgen haben. Auch scheinbar kleine Konflikte und Vorfälle können die Lebensqualität und die Gesundheit der Betroffenen stark beeinträchtigen. Zudem hat Gewalt negative Auswirkungen auf die Beziehung zwischen den Beteiligten und auf das Umfeld.

Alle Formen von Gewalt können psychische Folgen haben, zum Beispiel:

- Stress, Unruhe, Angst, Verzweiflung

- Schlafprobleme

- Antriebslosigkeit, depressive Symptome

- Gefühle der Ohnmacht oder Erniedrigung

- Aggression

Darüber hinaus kann es durch Gewalt zu körperlichen Folgen kommen, die je nach Gewaltform unterschiedlich und schwerwiegend sein können. So kann körperliche Gewalt etwa Platzwunden, Blutergüsse, Prellungen oder Knochenbrüche verursachen. Bei sexualisierter Gewalt kann es beispielsweise zu Verletzungen im Intimbereich oder Geschlechtskrankheiten kommen.

Die Folgen von Vernachlässigung pflegebedürftiger Menschen machen sich häufig nicht sofort bemerkbar. Durch mangelnde Pflege können beispielsweise Mangelernährung oder Infektionen auftreten. Vernachlässigung kann auch dazu führen, dass geistige und körperliche Fähigkeiten schneller verloren gehen. Dazu kann es auch kommen, wenn freiheitsentziehende Maßnahmen (FEM) häufig angewendet werden. Diese können zudem unter anderem zu Druckgeschwüren und Kontrakturen führen. Wenn als FEM ruhigstellende Medikamente eingesetzt werden, besteht das Risiko schädlicher Neben- oder Wechselwirkungen.

Mitunter ist infolge von Gewalt ein Krankenhausaufenthalt nötig. Einige Folgen können langfristig bestehen und zu weiteren Gesundheitsproblemen oder gar zum Tod führen.

Aggressionen und Gewalt können die Beziehung zwischen den Beteiligten erheblich belasten. Sie können zum Verlust von Vertrauen und Respekt und sogar zu noch mehr Gewalt führen. Auch aggressives Verhalten gegenüber der pflegenden Person kann die Folge sein. Besonders betroffen sind Pflegebeziehungen, in denen Menschen mit Demenz leben.

Aggressivität und Gewalt kann Auswirkungen auf die gesamte Pflegeeinrichtung haben. Denn Gewalt schädigt nicht nur die unmittelbar Betroffenen. Mitunter leiden darunter auch Bewohnerinnen und Bewohner, die Gewalt beobachtet haben. Manche haben Angst, bald selbst betroffen zu sein. Oder sie sind verunsichert, weil sie nicht helfen konnten. Auch Wut und Frustration können entstehen. Daraus kann sich neue Gewalt entwickeln.

Insgesamt kann sich das Klima in der Einrichtung erheblich verändern und sich negativ auf die Wohn- und Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner auswirken. Durch Unzufriedenheit und eine gereizte Stimmung kann es zu noch mehr Gewalt kommen. Bei den Beschäftigten kann dies vermehrte Ausfälle oder Kündigungen nach sich ziehen.

Zur Gewaltprävention und -reduktion in allen Pflege-Settings bedarf es vielfältiger gesellschaftlicher, institutioneller und individueller Maßnahmen. Wichtige Ansätze sind dabei Sensibilisierung, Aufklärung und Kompetenzentwicklung sowie die Erforschung und Implementierung wirksamer Interventionen. Mehr dazu finden Sie bei unseren Hinweisen zur Prävention von Gewalt.

Übersicht

Weitere Beiträge des ZQP zum Thema Gewaltprävention in der Pflege

Gewaltprävention in der professionellen und informellen Pflege ist ein zentraler Arbeitsschwerpunkt des ZQP. Hierbei werden individuelle und strukturelle Präventionsdimensionen einbezogen. Der Schutz pflegebedürftiger Menschen steht dabei im Mittelpunkt. Das ZQP engagiert sich für Aufklärung zu dem Thema – mit Forschungsprojekten, Arbeits- und Schulungsmaterialien für die professionelle Pflege sowie Informationsangeboten für pflegende Angehörige.

Themen

Häufigkeit | Gewaltprävention | Gewaltprävention und Demenz | Freiheitsentziehende Maßnahmen | Schutz bei Gewaltvorfällen | Vernachlässigung | Sexualisierte Gewalt | Gewaltschutzkonzepte | „Gewalt in der Pflege“ in Leichter Sprache

Angebote und Projekte

Hier finden Sie eine Übersicht aktueller Angebote und Projekte zum Themenbereich Gewalt.

Sie suchen etwas Bestimmtes? Nutzen Sie unsere Suche oder stöbern Sie bei verwandten Themen.

- Analyse Gewalt gegen Bewohner von Pflegeeinrichtungen – 2023

- Analyse Aggression und Gewalt in der informellen Pflege – 2018

- Projektbericht Aggression zwischen Bewohnern von Pflegeeinrichtungen (RAIL)

- Projektbericht Gewaltprävention durch Hausärztinnen und -ärzte

- Projektbericht Sexualisierte Gewalt in der stationären Langzeitpflege (SeGEL)

- Report Gewaltprävention in der Pflege

- Schulungsmaterial Gewaltprävention in der Pflege

- Artikel ZQP diskurs 2024: Prävention sexueller Gewalt in der Pflege

- Interview ZQP diskurs 2024: Präventionsprojekt SeGEL

- Magazin ZQP diskurs 2022: Gewalt in der Pflege

- Ratgeber Gewalt vorbeugen – Praxistipps für den Pflegealltag

- Kurzratgeber Gewalt gegen pflegebedürftige Menschen verhindern

- Tipps Gewaltprävention

- Krisentelefone Spezialisierte Hilfetelefone

- Videos Erklärfilme zur Gewaltprävention